ふるさと広幡の教えてくれたもの

93.11

広幡小学校開校120周年記念誌 寄稿文

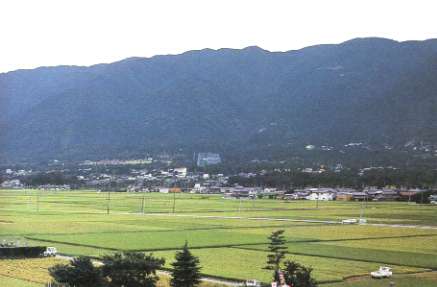

ふるさと広幡を離れて、もう三十年近くになります。正月と盆のたびに飯ノ木に帰る時、いつも屏風のような養老の山々がゆったりと迎えてくれます。 ふるさと広幡を離れて、もう三十年近くになります。正月と盆のたびに飯ノ木に帰る時、いつも屏風のような養老の山々がゆったりと迎えてくれます。

果てしなく続く田園風景が広々と迎えてくれます。このふる里−広幡が私の誇りです。

広幡の思い出は、我が小学校時代の思い出です。

それは、とにかく田んぼや畑で働いた思い出。

学校へ行くまでの早朝の稲刈りや

学校が終わるとそのまま田んぼへ行き、

月明かりで藁をそろえたこと。

学校も休みになって競争するように田植えをしたこと。

寒い冬の麦踏み。暑い夏の田の草取りや消毒。

夏休みには、汗にまみれて俵を編んだり、

日曜日にはリヤカーを引いて養老の畑へ。

とにかく昭和三十年代の広幡は働く息吹で一杯でした。

今でも、時代が変わってもきっとそうなのでしょうが。

今振り返って、農作業にかりだされながら学校へ行き、疲れた身体で宿題に取り組んだ事は貴重な日々でした。 今振り返って、農作業にかりだされながら学校へ行き、疲れた身体で宿題に取り組んだ事は貴重な日々でした。

「働くとは人ベンに動くと書くんだ。働くとは人の為に体を動かす事だ。」大工だった父は口癖のように教えてくれた。

そして、いつも汗の匂いをさせながら、「人さまに迷惑をかけないように」と黙々と働く母の後姿を見て学校へ通った。

その父も母も養老の里に静かに眠って、もういない。

しかし広幡の大地は、自分に大事な事を教えてくれた。

今、豊橋の地で政治の道を歩んでいます。 今、豊橋の地で政治の道を歩んでいます。

人生の舞台が変わっても、幼き頃に五体に刻み込まれた

「働く事は汗して人の為に体を動かす事」

は変わらない。

このことが、自分を支える行動原点となっています。

人口三十五万、愛知県の東の拠点豊橋市は日本一の農業都市です。

広幡と同じ土の匂いが一杯です。

この地で、この道を黙々と走り抜く決意です。

ふる里−−広幡が教えてくれたものを大切にしながら・・・。

悔しかったら勝てばいい

09.03 岐阜県立大垣北高校サッカー部創立50周年記念誌 寄稿文

あかねさす大垣北高校のグランドで青春の汗を流してから、もう四十年以上の歳月が流れたことになります。

「僕をサッカー部に入れてください」そう志願したのは、とにかく体をぶつける何かが欲しかったからで、サッカーは未経験だった。そんな自分を高木先生や、野村君たちが暖かく迎えてくれた。

背が高かったのでゴールキーパーという場を与えていただいて、とにかく懸命になってボールを追った。黙々とそれに徹した。しかし、新人戦では自分の緩慢なプレーで大垣工業に大敗し、悔しくてたまらず、その悔しさを練習にぶつけた。

背が高かったのでゴールキーパーという場を与えていただいて、とにかく懸命になってボールを追った。黙々とそれに徹した。しかし、新人戦では自分の緩慢なプレーで大垣工業に大敗し、悔しくてたまらず、その悔しさを練習にぶつけた。

高校三年の夏、水都大会で、延長の末に大垣工業に負けた時の悔し涙は今でも忘れない。昭和四十年の岐阜国体が直前で、その強化校の大垣工業に何としても勝ちたかったが、一度もかなわなかった。

高校卒業後、己の未熟さから、幾多の挫折を繰り返すなかで、何度悔し涙を流したのだろう。

それでも真っとうに生きてこれたのは北高の卒業アルバムに、懸命にセービングしている自分の写真が掲載されていたからだと思う。いつもアルバムを開いて「負けたらいかん!」と自分にムチ打ってきた。

昭和六十二年、人生の歯車が回った。

昭和六十二年、人生の歯車が回った。

縁あって、転勤先の豊橋で市議会議員としての人生が始まってからも、いつもあの悔し涙を思い出し、知らない土地で大地にへばりつくように生き抜いてきた。

十年前、息子が愛産大三河高校で夏のインターハイと正月の高校選手権に愛知県代表で出場してくれた。夕暮れの千葉の君津サッカー場でPKの末、滝川二高に敗れた時、スタンドとグランドで、親子で流した悔し涙はかけがえのない宝となった。

人生は闘争である。おまけもなければ、割引もない。 悔しかったら、強くなればいい――それを教えてくれたのは大垣北高のサッカーであり、我が青春に、人生に悔いはない。

|